消費される情報の種類

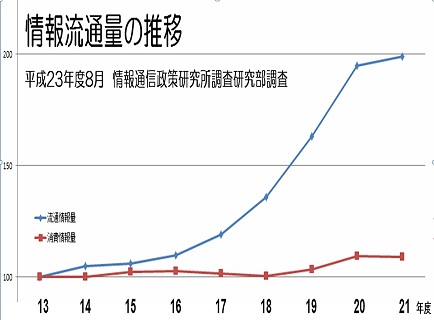

人間の記憶できる量はそれほど変わらないけど世の中に流れている情報は年々びっくりするぐらい増えてるよって。これは結構、有名な話でこういった画像をネット上でよく見かける。

これは総務省が毎年出している情報通信白書の中の情報流通量の推移をグラフにしたもの。

赤い線が人が消費できる情報量で青い線が世の中に流通している情報量。つまりこの赤と青の線の間に流れている情報ってのはほぼスルーされている。

では消費している情報ってどんなものだろうと考えていたところこんな記事。

アイドル現場から還元できそうなこと-MARQUEE blog

MARQUEEという雑誌の編集長とオワリカラというバンドのタカハシヒョウリさんの対談記事で、気になったのはこの部分。

MMM コミュニティ感性でいるからTwitterでも自分のいる位置を書いたりするわけですよ。ストーカーも他者も、つまり外側が想定されてない。それが今の基本的な在り方なんだろうと思うんだよね。だから音楽だけに限らない気がする。1つのことが同じようにいろんなコミュニティに伝播するってことが少ない気がするんだよね。だからこそ超マスの事柄となると逆にすごい速度で広がる。共感力は各コミュニティ内で養われてるから。ネタとしての超マスと、身の周りの仲間意識。この二つで自分を成立させてる傾向は強い。

タカハシ 中間が無いってことだ。

MMM そうだね。音楽は今その狭間に陥ってるんだと思う。音楽意識の高い人達はSNS感性でどんどん高まって濃くなってる。けど、その数は、音楽家を自由に活動させれる程のセールス的支えには至らない数ということですよね。

要はテレビや新聞などで多くの人が目にするニュース。ちょっと前のソチオリンピックとかね。どこ行っても何見てもこのニュースやってるから知らず知らずのうちにも何かしら情報は入ってくる。そしてそれがSNSなどを通じてさらにアナザーストーリー的なものまで流通していく。

そしてもう一つは超仲間内でのみ流通する情報。音楽であったり食であったりファッションであったり色々だけど、自分にとって本当に興味ある事柄で尚且つ、それを共有する仲間がいてあーでもない、こーでもないと話す。

この2つだけが自分が消費できる情報。それ以外は基本的にスルー。仮に一旦は目にしたり耳にしたとしてもほんの一瞬で消えていく(超マスの情報もたいていはすぐ消えるけど)。

なのでTwitterでフォロワーが何千、何万いるとかFacebookページが何千いいね!されてたとしてもそこで流す情報は99.9%スルーされて誰の元にも届かない。

何故ならその情報は超マスでも超仲間内でのみ流通する情報でもないから。

目の前の本当にそれに興味を持っている人にしっかりと伝えるとその人が同じ興味を持っているだろうという仲間にのみ伝える。

それが少しずつ少しずつ広がっていって初めて自分の伝えたい情報がそれを本当に欲している人にだけ伝わっていく。

面倒だし手間かかるけどそうしない限りは必ず赤と青の線の間を悲しく通り過ぎていくだけ。

誰の目にも耳にも止まることなく。難しいね。

関連記事

-

-

「懐かしさ」と「マンネリ感」

これはかなり昔から思ってたことなんだけど…… 爆笑問題・太田、エリック・クラプトンのコ

-

-

それぞれの立場から商品、ショップの情報を発信する

ネット上で商品やショップの情報を発信するのは、Web担当者の方という場合が多いと思う。 もちろ

-

-

ブログで「愛」を伝えるということ

前回、ブログで集客する上で一番大事なのは「愛」を伝えることと書いた。でももうちょっと具体的にしな

-

-

感動するストーリーにこだわる必要なんてない

コンテンツマーケティングを行う上でショップや店長、店員などのプロフィール。商品のヒストリーなんかをス

-

-

どんな店舗であってもやっぱり「嫌われない」が重要

「好きになってもらう」と同じぐらいに「嫌われない」が重要の中で「好きになってもらう」ことばか

-

-

知らないより知っている。知っているより会ったことがある方がいい

あなたのお店でしか売っていない画期的なオリジナル商品であれば別だけど、そうでなければ何かしらで競

-

-

芸人さんでさえ「面白い話します」なんて言わないのに……

すごい人気!とか最新情報!とか「続きはここをクリック!」とかでその先を見て満足することはほっ

-

-

中立的な立場で書いた比較記事は全く面白くない

最近、あるネットサービスに関する比較記事を良く読んでいる。そのサービスは競合が4~5ぐらいあり、適当

-

-

「わかりやすさ」の落とし穴

私は作詞家の立場で自分以外の人が歌う曲の歌詞を作る時と自分のバンドで自分もしくはメンバーが歌う歌詞を

- PREV

- 継続し続けることがお客様への最大のサービス

- NEXT

- 情報隠しても意味ないし